Ci sono libri che riescono a parlare in modo semplice di faccende molto complesse. “Guida per cervelli affamati” di Carol Coricelli e Sofia Erica Rossi, uscito a novembre del 2021 per Il Saggiatore, è uno di questi.

Incuriositi, e forse anche inteneriti, dall’immagine in copertina, ci si  ritrova immersi sin dalle prime pagine in un’atmosfera che sa di retaggi e strumenti antichi, come l’importanza dell’utilizzo del fuoco per la cottura dei cibi e i recenti studi di neurologia sulla predilezione del cervello umano per i cibi cotti. L’apporto delle neuroscienze alla comprensione dei comportamenti alimentari, umani e non solo, rappresenta il filo conduttore di tutto il saggio. Dal dilemma dell’onnivoro alla diffidenza dei nostri bambini per le verdure, le autrici forniscono informazioni preziose, sotto forma di racconto interessante e accessibile anche ai non addetti ai lavori, sugli aspetti più misteriosi e complessi di un atto che ci accomuna tutti: la scelta alimentare. E lo fanno accompagnandoci in un magnifico viaggio: dagli studi di Gordon Shepherd sulle percezioni gustative, per arrivare ai più recenti dati sul cibo del futuro, a base di larve di insetti, oppure prodotto con bio-coltivazioni in laboratorio e stampanti 3D. Lo fanno senza trascurare i tempi e i luoghi da cui veniamo e i motivi per cui siamo ciò che siamo.

ritrova immersi sin dalle prime pagine in un’atmosfera che sa di retaggi e strumenti antichi, come l’importanza dell’utilizzo del fuoco per la cottura dei cibi e i recenti studi di neurologia sulla predilezione del cervello umano per i cibi cotti. L’apporto delle neuroscienze alla comprensione dei comportamenti alimentari, umani e non solo, rappresenta il filo conduttore di tutto il saggio. Dal dilemma dell’onnivoro alla diffidenza dei nostri bambini per le verdure, le autrici forniscono informazioni preziose, sotto forma di racconto interessante e accessibile anche ai non addetti ai lavori, sugli aspetti più misteriosi e complessi di un atto che ci accomuna tutti: la scelta alimentare. E lo fanno accompagnandoci in un magnifico viaggio: dagli studi di Gordon Shepherd sulle percezioni gustative, per arrivare ai più recenti dati sul cibo del futuro, a base di larve di insetti, oppure prodotto con bio-coltivazioni in laboratorio e stampanti 3D. Lo fanno senza trascurare i tempi e i luoghi da cui veniamo e i motivi per cui siamo ciò che siamo.

Il viaggio consta di cinque parti, cinque percorsi ognuno dei quali offre l’occasione di comprendere i meccanismi neurologici dei nostri comportamenti, oltre che di scoprire luoghi e modi in cui il cibo e l’atto alimentare assumono valenze diverse da quelle che già conosciamo.

Nella prima parte, “Koala, gorilla e fast food. Breve storia di un’evoluzione culinaria”, le autrici affrontano il tema dell’evoluzione della scelta alimentare. E lo fanno raccontando, attraverso gli studi di antropologi e neuroscienziati riguardo ai cambiamenti alimentari nel tempo, come siamo diventati ciò che siamo, in seguito a cambiamenti epocali come la scoperta del fuoco, la domesticazione animale e la coltivazione della terra. Interessante, il tema dell’onnivorismo, già trattato da Michael Pollan e Jonathan Silvertown, e qui ripreso, con i suoi vantaggi evolutivi e le ataviche insicurezze che ancora oggi reca con sé. Così come il legame fra la dis-regolazione di alcuni circuiti cerebrali con i quali distinguiamo il cibo da sostanze non commestibili e il rischio di sviluppare particolari disturbi del comportamento alimentare (picacismo).

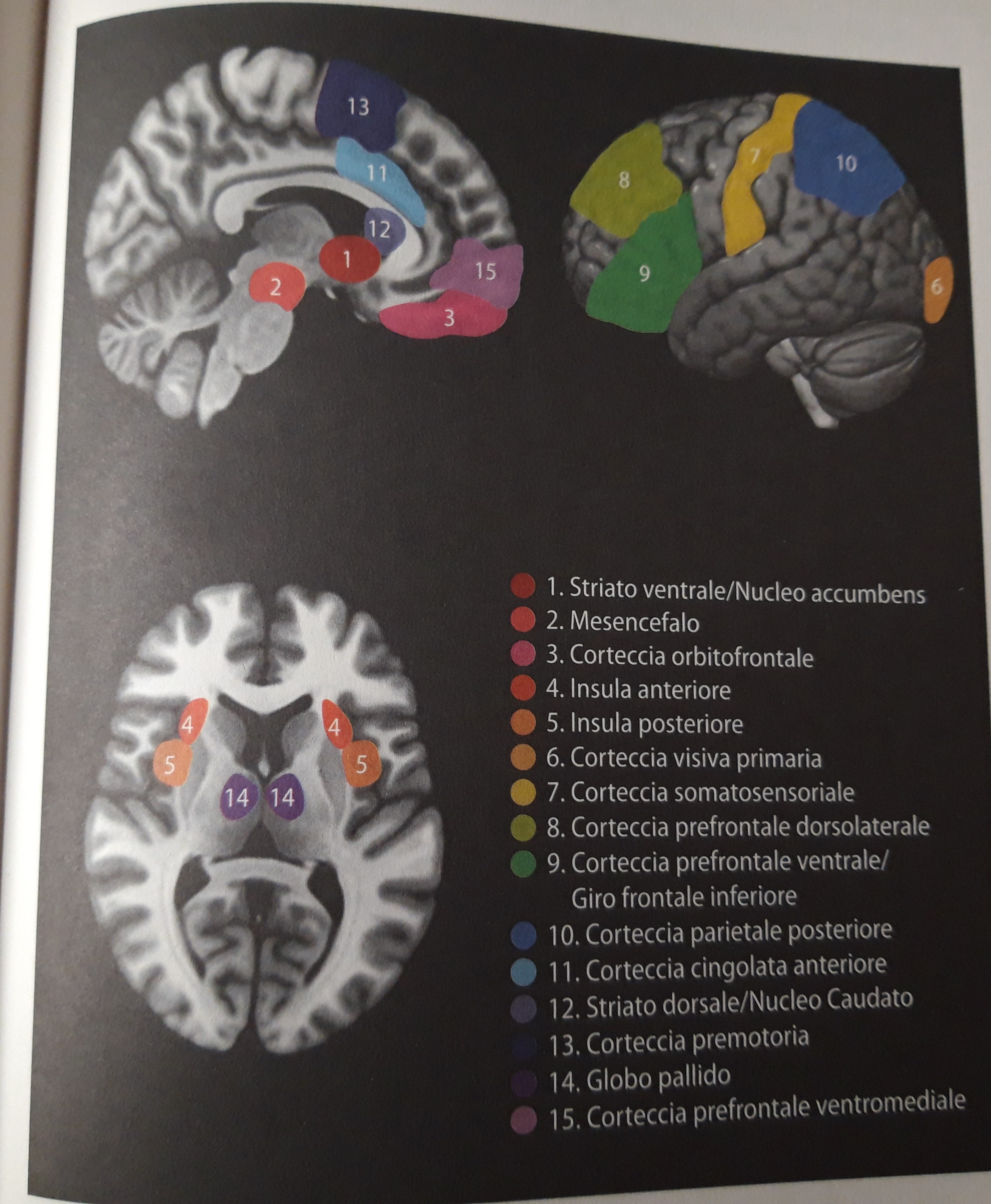

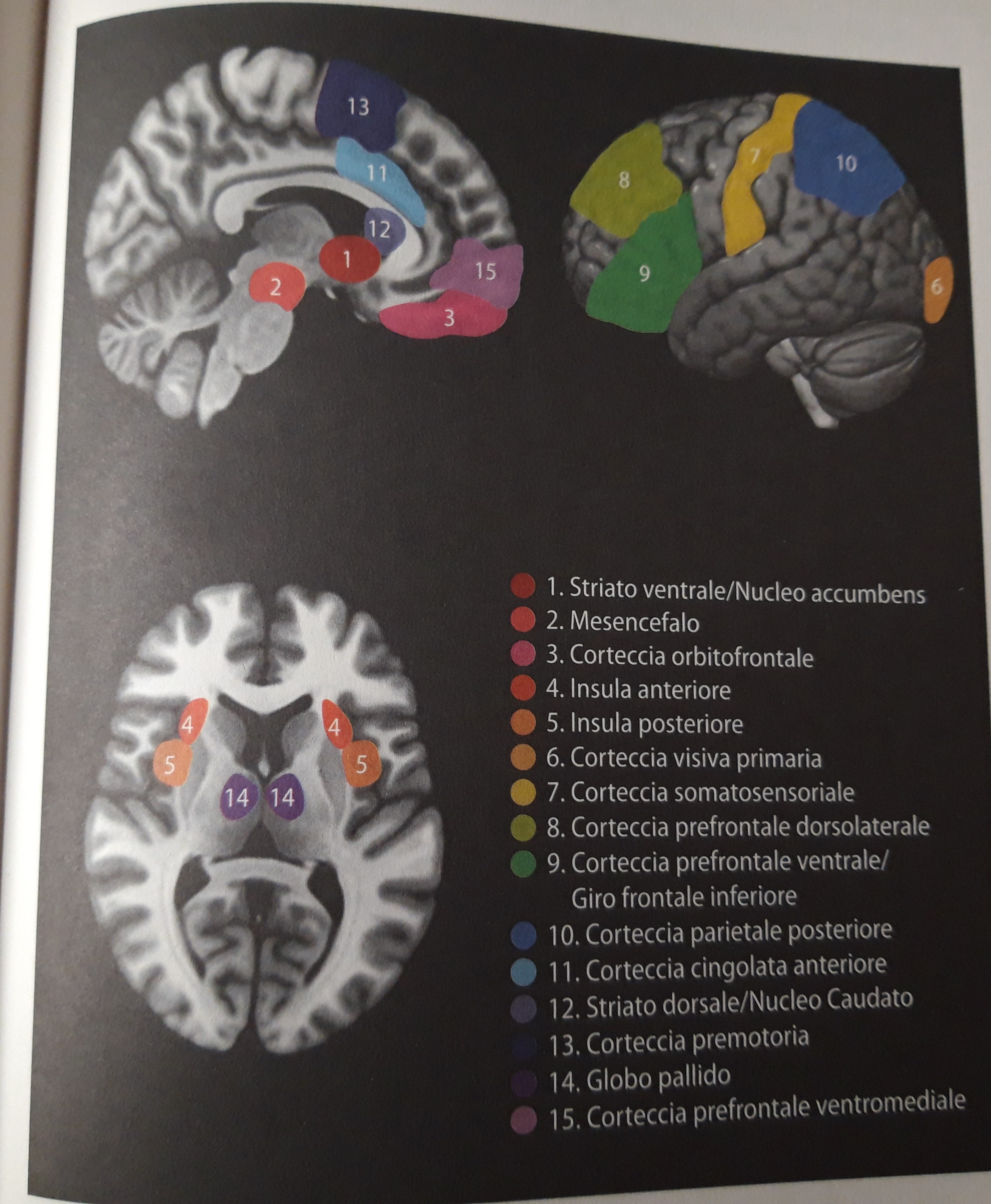

Immagine di pag. 93 – Aree cerebrali coinvolte nei comportamenti alimentari umani)

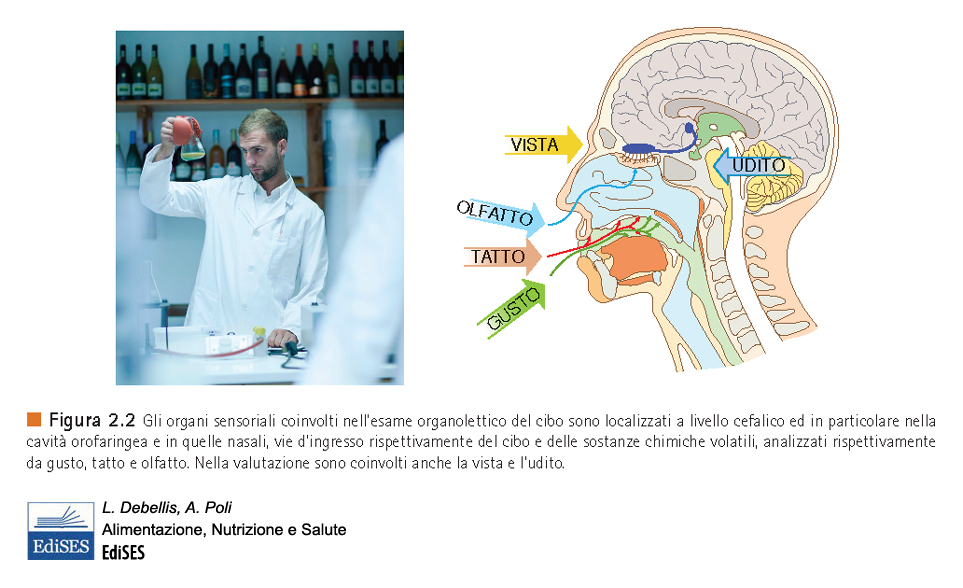

Proseguendo la lettura, le autrici ci conducono nei territori biologici della scelta alimentare, in cui “Tutte le strade portano al cervello”, come recita il titolo del capitolo di apertura della seconda parte. In queste terre misteriose, corrispondenti ad aree cerebrali e a sostanze come ormoni e neurotrasmettitori, si consumano le diatribe quotidiane delle scelte, delle preferenze e dei disgusti che caratterizzano il comportamento alimentare umano. Così apprendiamo che l’insula, parte della corteccia posta profondamente fra lobo temporale e lobo frontale, è l’aera che risponde al gusto dei cibi ingeriti. E che la corteccia orbitofrontale, zona chiave nei meccanismi di ricompensa, risponde con stimoli appropriati durante il pasto fino alla sazietà, in cui invece silenzia la propria attività. Scopriamo che l’apparato gastro intestinale non è solo un recipiente in cui avviene la digestione del cibo ingerito e l’assorbimento dei nutrienti che lo compongono, ma anche un importante interlocutore che instaura con specifiche aree del cervello un dialogo serrato fatto di messaggi che regolano fame, sazietà, gusto, disgusto, gratificazione sensoriale. Tutti questi meccanismi si intrecciano e si integrano con quelli messi in atto dal microbiota intestinale che, come un organismo nell’organismo, lavora regolando assorbimenti, producendo molecole protettive, contribuendo alla sintesi di neurormoni e sollecitando il sistema immunitario.

Sulla regolazione della preferenza gustativa, a partire dai primi esperimenti di Ivan Pavlov sull’apprendimento associativo per arrivare a quelli più recenti, condotti con tecniche di Risonanza Magnetica Funzionale e eye tracking, apprendiamo la presenza di mappe funzionali che regolano le risposte oculari davanti ad alcuni cibi particolarmente graditi o sgraditi e che la risposta pupillare degli individui appartenenti al campione esaminato è in relazione con il loro Indice di Massa Corporea.

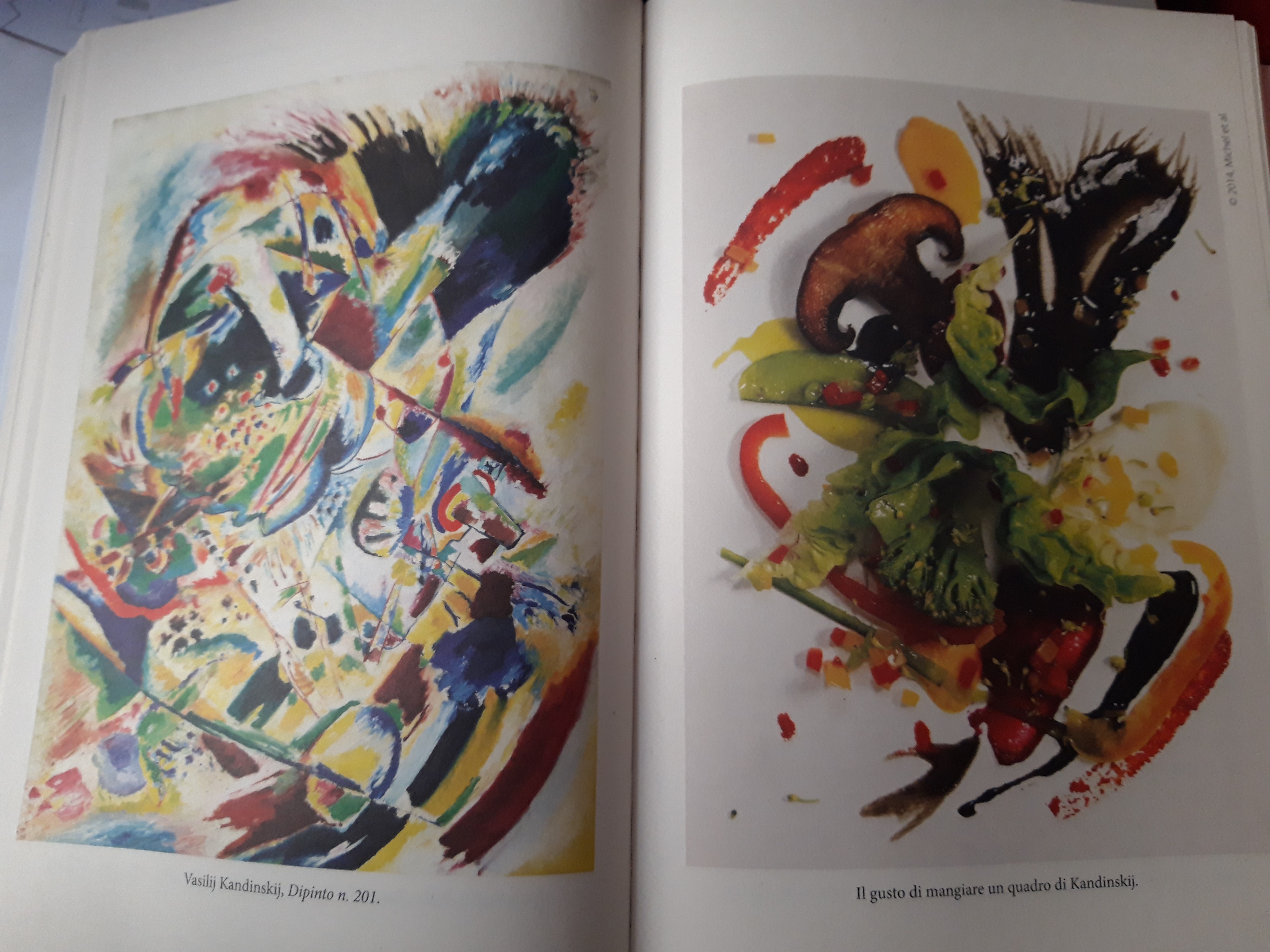

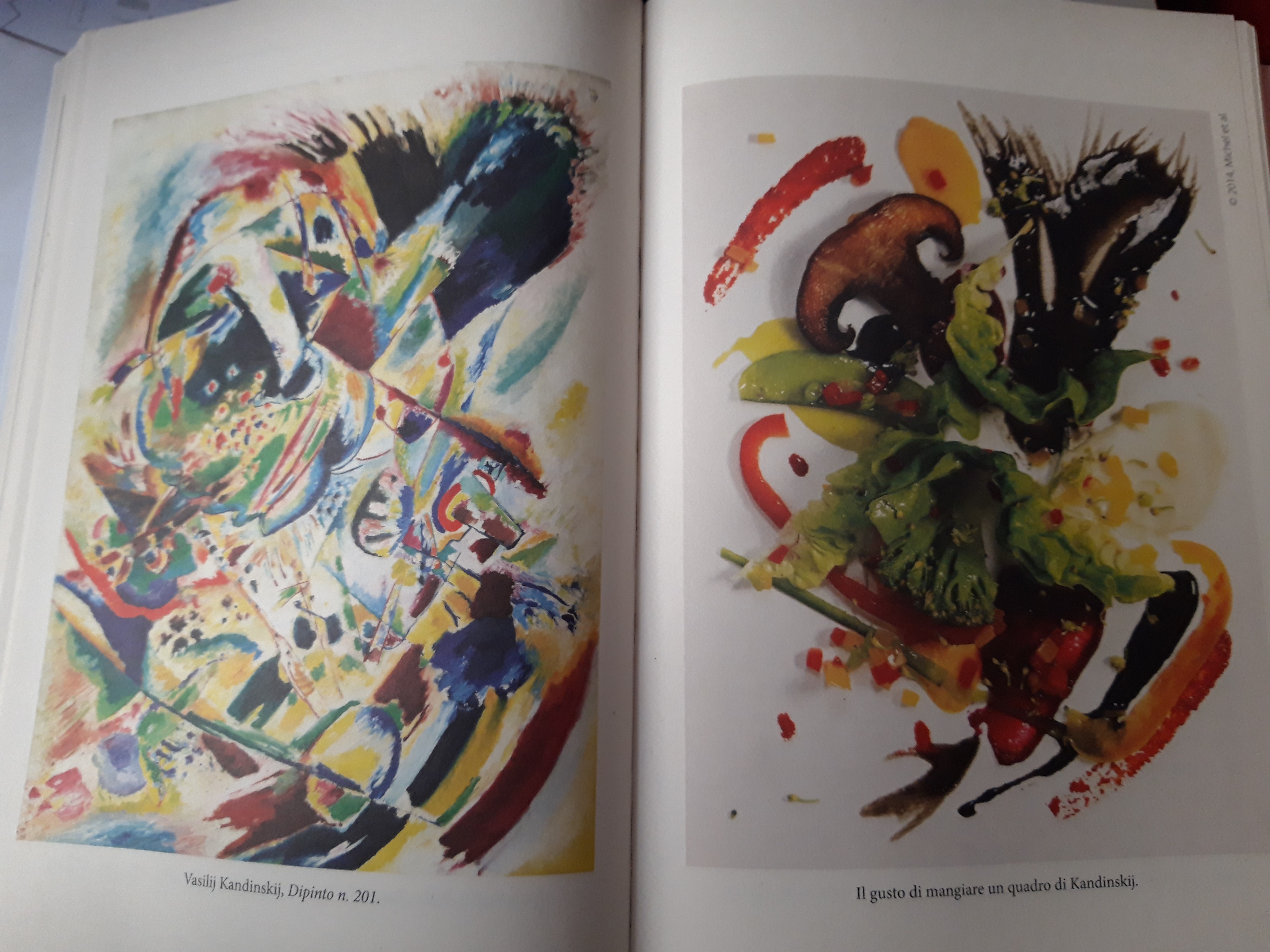

Nella parte terza ci si addentra ancora di più nell’ambito della percezione sensoriale e si scopre che l’assaporamento è un fenomeno complesso che coinvolge ognuno dei nostri sensi. Le autrici parlano del gusto come un senso dai superpoteri per indicarne l’organizzazione neurobiologica composita. Ci svelano infatti come ognuno dei nostri organi di senso contribuisce alla definizione e modulazione dei vari sapori e come questi processi vengono organizzati da precise aree cerebrali, restituendoci sensazioni che per noi sono automatiche: la sazietà, il gradimento, l’appagamento, il disgusto, la curiosità. Questi studi hanno promosso un  nuovo tipo di gastronomia basata sul coinvolgimento di sensazioni visive, tattili, uditive per esaltare l’assaporamento di determinate pietanze. Così a Shanghai si può gustare un menù fisso di ventidue portate nel ristorante multisensoriale dello chef Paul Pairet: i commensali gustano le portate in una atmosfera che varia costantemente accompagnando la degustazione con diverse sollecitazioni visive, olfattive e uditive. Oppure è possibile gustare un dessert dalle sembianze di spugna con tanto di schiuma, a Senigallia, nel ristorante dello chef Moreno Cedroni: un’esperienza sensoriale davvero originale e spiazzante.

nuovo tipo di gastronomia basata sul coinvolgimento di sensazioni visive, tattili, uditive per esaltare l’assaporamento di determinate pietanze. Così a Shanghai si può gustare un menù fisso di ventidue portate nel ristorante multisensoriale dello chef Paul Pairet: i commensali gustano le portate in una atmosfera che varia costantemente accompagnando la degustazione con diverse sollecitazioni visive, olfattive e uditive. Oppure è possibile gustare un dessert dalle sembianze di spugna con tanto di schiuma, a Senigallia, nel ristorante dello chef Moreno Cedroni: un’esperienza sensoriale davvero originale e spiazzante.

Un altro aspetto interessante affrontato da “Guida per cervelli affamati” è l’interazione fra il condizionamento culturale la genetica dei comportamenti alimentari. Nel capitolo “La lunga via dei sapori”(parte quarta) le autrici raccontano come le scelte alimentari si diversifichino nelle varie popolazioni del pianeta in base a tratti genetici peculiari: nel 2010 un gruppo di scienziati coordinati dal genetista clinico Paolo Gasparini ha ripercorso il viaggio di Marco Polo per testare, attraverso campioni di saliva, la relazione fra abitudini alimentari e genetica. I risultati sono interessanti: “paese dopo paese, cultura dopo cultura, la spedizione approda poi in Kirghizistan e Kazakistan, per concludersi in Cina. Il lavoro dei ricercatori rientrati in Italia (…) non è ancora concluso”, ma grazie ai dati raccolti fin qui sono state identificate alcune varianti genetiche correlate al consumo di alcuni cibi e bevande: come, ad esempio, i geni TAS1R2 e TAS2R3 legati alla produzione di proteine coinvolte nella percezione del gusto dolce, nel gradimento della vodka e del vino bianco; oppure il gene PCLβ2, legato al gradimento del tè caldo, o il TRPV1 a una scarsa preferenza pe la barbabietola.

Gli altri capitoli della parte quarta sono dedicati ai fattori culturali e relazionali che condizionano il comportamento alimentare. E quindi leggiamo dell’influenza delle tradizioni storiche, ma anche di quelle familiari. Dei modelli collettivi, della tendenze sociali, e infine dei cambiamenti a cui ogni individuo va incontro nel corso della vita, delle neofobie infantile, della selettività estrema di certi bambini, dell’effetto della facilitazione sociale in adolescenza, dell’influenza della tecnologia sulle scelte alimentari, di certe patologie degenerative dell’anziano che portano alla compromissione delle abilità sensoriali e conseguentemente delle scelte alimentari.

Immagine pag. 278 – Pizze nello spazio

La quinta e ultima parte affronta l’importante tema della sostenibilità alimentare: dagli insetti quali cibo proteico del futuro alle bistecche artificiali e i pasti prodotti da stampanti D33 destinati ai viaggiatori spaziali che si preparano alla conquista di Marte. E’ una sezione del libro che pur parlando di futuro, viaggi interplanetari e alta tecnologia, ci riporta paradossalmente con in piedi per terra a fare i conti con la popolazione mondiale in crescita esponenziale e con l’insufficienza delle risorse alimentari. Ed è così, che ci avviamo alla fine della lettura di questo bel saggio, pensierosi per gli oltre 9 miliardi di persone previste per il 2050 e con il sorriso sulle labbra di fronte all’immagine dell’astronauta Paolo Nespoli che gusta una pizza nello spazio insieme ai suoi compagni di viaggio.

La lettura di “Cervelli affamati” mi è piaciuta, questo lo avete capito. Soprattutto mi ha sorpreso per la sua accessibilità e per la grande quantità di informazioni e correlazioni che vi ho trovato all’interno. E’ stata, come ho accennato all’inizio, un vero e proprio viaggio che, come tale, lascia in chi legge molteplici emozioni e sensazioni su cui ritornare e di cui fare tesoro.

Le autrici (dal sito de Il Saggiatore)

Carol Coricelli (Milano, 1987) è ricercatrice in Neuroscienze cognitive presso la Western University of London in Canada e docente presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Sofia Erica Rossi (Milano, 1992), filosofa e neuroscienziata di formazione, si occupa di comunicazione della scienza e public engagement presso l’Ospedale San Raffaele di Milano.

Se siete interessati alla neurograstronomia leggete l’articolo di Maria Giusi Vaccaro

ritrova immersi sin dalle prime pagine in un’atmosfera che sa di retaggi e strumenti antichi, come l’importanza dell’utilizzo del fuoco per la cottura dei cibi e i recenti studi di neurologia sulla predilezione del cervello umano per i cibi cotti. L’apporto delle neuroscienze alla comprensione dei comportamenti alimentari, umani e non solo, rappresenta il filo conduttore di tutto il saggio. Dal dilemma dell’onnivoro alla diffidenza dei nostri bambini per le verdure, le autrici forniscono informazioni preziose, sotto forma di racconto interessante e accessibile anche ai non addetti ai lavori, sugli aspetti più misteriosi e complessi di un atto che ci accomuna tutti: la scelta alimentare. E lo fanno accompagnandoci in un magnifico viaggio: dagli studi di Gordon Shepherd sulle percezioni gustative, per arrivare ai più recenti dati sul cibo del futuro, a base di larve di insetti, oppure prodotto con bio-coltivazioni in laboratorio e stampanti 3D. Lo fanno senza trascurare i tempi e i luoghi da cui veniamo e i motivi per cui siamo ciò che siamo.

ritrova immersi sin dalle prime pagine in un’atmosfera che sa di retaggi e strumenti antichi, come l’importanza dell’utilizzo del fuoco per la cottura dei cibi e i recenti studi di neurologia sulla predilezione del cervello umano per i cibi cotti. L’apporto delle neuroscienze alla comprensione dei comportamenti alimentari, umani e non solo, rappresenta il filo conduttore di tutto il saggio. Dal dilemma dell’onnivoro alla diffidenza dei nostri bambini per le verdure, le autrici forniscono informazioni preziose, sotto forma di racconto interessante e accessibile anche ai non addetti ai lavori, sugli aspetti più misteriosi e complessi di un atto che ci accomuna tutti: la scelta alimentare. E lo fanno accompagnandoci in un magnifico viaggio: dagli studi di Gordon Shepherd sulle percezioni gustative, per arrivare ai più recenti dati sul cibo del futuro, a base di larve di insetti, oppure prodotto con bio-coltivazioni in laboratorio e stampanti 3D. Lo fanno senza trascurare i tempi e i luoghi da cui veniamo e i motivi per cui siamo ciò che siamo.

nuovo tipo di gastronomia basata sul coinvolgimento di sensazioni visive, tattili, uditive per esaltare l’assaporamento di determinate pietanze. Così a Shanghai si può gustare un menù fisso di ventidue portate nel ristorante multisensoriale dello chef Paul Pairet: i commensali gustano le portate in una atmosfera che varia costantemente accompagnando la degustazione con diverse sollecitazioni visive, olfattive e uditive. Oppure è possibile gustare un dessert dalle sembianze di spugna con tanto di schiuma, a Senigallia, nel ristorante dello chef Moreno Cedroni: un’esperienza sensoriale davvero originale e spiazzante.

nuovo tipo di gastronomia basata sul coinvolgimento di sensazioni visive, tattili, uditive per esaltare l’assaporamento di determinate pietanze. Così a Shanghai si può gustare un menù fisso di ventidue portate nel ristorante multisensoriale dello chef Paul Pairet: i commensali gustano le portate in una atmosfera che varia costantemente accompagnando la degustazione con diverse sollecitazioni visive, olfattive e uditive. Oppure è possibile gustare un dessert dalle sembianze di spugna con tanto di schiuma, a Senigallia, nel ristorante dello chef Moreno Cedroni: un’esperienza sensoriale davvero originale e spiazzante.

Che cosa si intende per supervisione di percorsi nutrizionali?

Che cosa si intende per supervisione di percorsi nutrizionali?

corpo, e al contempo tendono a omologarsi e uniformarsi al gruppo dei pari. Questo li rende più fragili e più lontani dall’ascolto dei loro veri bisogni. La compagnia virtuale attraverso gli smartphone produce lo stesso effetto, con l’aggravante di distrarre i giovanissimi dalle sensazioni reali di fame e sazietà. L’adolescenza è un tempo di crescita difficile, in cui l’alimentazione, da sempre legame e tramite fra l’individuo e il mondo esterno, gioca nel bene e nel male un ruolo importantissimo.

corpo, e al contempo tendono a omologarsi e uniformarsi al gruppo dei pari. Questo li rende più fragili e più lontani dall’ascolto dei loro veri bisogni. La compagnia virtuale attraverso gli smartphone produce lo stesso effetto, con l’aggravante di distrarre i giovanissimi dalle sensazioni reali di fame e sazietà. L’adolescenza è un tempo di crescita difficile, in cui l’alimentazione, da sempre legame e tramite fra l’individuo e il mondo esterno, gioca nel bene e nel male un ruolo importantissimo.  di bocca e la testa. “Mangiare, è uno dei gesti più comuni e densi di significato ed è proprio mentre mangiamo che il cervello modellizza e mappa gli odori, e che con l’aiuto degli altri sensi dà letteralmente vita alla nostra percezione del gusto.”(Gordon Shepherd). È un processo molto complesso che coinvolge, nell’uomo, il maggior numero di geni, di terminazioni nervose, sensoriali e motorie, diversi muscoli e almeno sei aree del cervello: più di qualunque altra funzione umana. Evidentemente il ruolo nel garantirci la sopravvivenza è stato ed è ancora enorme.

di bocca e la testa. “Mangiare, è uno dei gesti più comuni e densi di significato ed è proprio mentre mangiamo che il cervello modellizza e mappa gli odori, e che con l’aiuto degli altri sensi dà letteralmente vita alla nostra percezione del gusto.”(Gordon Shepherd). È un processo molto complesso che coinvolge, nell’uomo, il maggior numero di geni, di terminazioni nervose, sensoriali e motorie, diversi muscoli e almeno sei aree del cervello: più di qualunque altra funzione umana. Evidentemente il ruolo nel garantirci la sopravvivenza è stato ed è ancora enorme. Camembert che puzza di piedi o sono i piedi che odorano di Camembert? Tutto dipende dalle nostre esperienze con il Camembert. La sostanza odorosa è la stessa nei due casi: il diacetile, ma il nostro cervello opera una separazione netta riguardo alla gradevolezza o meno della stessa sostanza in funzione da dove provenga.” (Prof. R. Barale, prof. ordinario di Genetica all’Università di Pisa).

Camembert che puzza di piedi o sono i piedi che odorano di Camembert? Tutto dipende dalle nostre esperienze con il Camembert. La sostanza odorosa è la stessa nei due casi: il diacetile, ma il nostro cervello opera una separazione netta riguardo alla gradevolezza o meno della stessa sostanza in funzione da dove provenga.” (Prof. R. Barale, prof. ordinario di Genetica all’Università di Pisa).

Il primo meeting online è dedicato alla gestione del peso ed è ospitato dalla piattaforma del magazine

Il primo meeting online è dedicato alla gestione del peso ed è ospitato dalla piattaforma del magazine  Il mio interesse per le difficoltà alimentari nell’età evolutiva è nato molti anni fa, quando, all’inizio della mia attività di nutrizionista, la pediatra che mi ospitava nel suo studio cominciò a inviarmi bambini sovrappeso. Era già in quegli anni un problema grave e urgente per il quale mi aveva voluto come collaboratrice. La malnutrizione per eccesso fu dunque la prima questione con cui dovetti misurarmi. Con il tempo però si delineò un’altra situazione non sempre opposta all’eccesso ponderale, anzi spesso parallela ad essa: la selettività alimentare. Non parlo dell’istintiva neofobia tipica dell’età del divezzamento che si risolve in genere entro i primi anni di vita, ma di un evitamento pervicace e assoluto che spesso metteva a rischio la crescita del bambino.

Il mio interesse per le difficoltà alimentari nell’età evolutiva è nato molti anni fa, quando, all’inizio della mia attività di nutrizionista, la pediatra che mi ospitava nel suo studio cominciò a inviarmi bambini sovrappeso. Era già in quegli anni un problema grave e urgente per il quale mi aveva voluto come collaboratrice. La malnutrizione per eccesso fu dunque la prima questione con cui dovetti misurarmi. Con il tempo però si delineò un’altra situazione non sempre opposta all’eccesso ponderale, anzi spesso parallela ad essa: la selettività alimentare. Non parlo dell’istintiva neofobia tipica dell’età del divezzamento che si risolve in genere entro i primi anni di vita, ma di un evitamento pervicace e assoluto che spesso metteva a rischio la crescita del bambino. Gli studi disponibili al momento sono molti. La studiosa di riferimento è

Gli studi disponibili al momento sono molti. La studiosa di riferimento è  Riguardo al Disturbo dello spettro autistico, o meglio Disturbi dello spettro autistico*, e la presenza di ARFID nel 2017 è stato pubblicato da Ericson un Manuale completo e molto ben scritto, destinato a genitori (sebbene molto tecnico) e operatori, dal titolo

Riguardo al Disturbo dello spettro autistico, o meglio Disturbi dello spettro autistico*, e la presenza di ARFID nel 2017 è stato pubblicato da Ericson un Manuale completo e molto ben scritto, destinato a genitori (sebbene molto tecnico) e operatori, dal titolo  Il corso fornisce conoscenze e strumenti significativi per la valutazione e il trattamento della fase che, dalla suzione, conduce il bambino a una alimentazione autonoma, con specifica attenzione alle abilità e alle competenze alimentari. Il corso si pone l’obiettivo di affrontare le tappe fisiologiche di sviluppo delle funzioni orali nel bambino, ma anche le patologie e le situazioni transitorie, fornendo alle professioni sanitarie coinvolte nella valutazione e nel trattamento (psicologo, NPI, logopedista, pediatri, dietisti e biologi nutrizionisti) gli strumenti necessari per lavorare in questo ambito così importante e delicato.

Il corso fornisce conoscenze e strumenti significativi per la valutazione e il trattamento della fase che, dalla suzione, conduce il bambino a una alimentazione autonoma, con specifica attenzione alle abilità e alle competenze alimentari. Il corso si pone l’obiettivo di affrontare le tappe fisiologiche di sviluppo delle funzioni orali nel bambino, ma anche le patologie e le situazioni transitorie, fornendo alle professioni sanitarie coinvolte nella valutazione e nel trattamento (psicologo, NPI, logopedista, pediatri, dietisti e biologi nutrizionisti) gli strumenti necessari per lavorare in questo ambito così importante e delicato.