A chi lavora nei campi,

A chi lavora nei campi,

per dirgi grazie.

Ai bambini,

perché s’innamorino della terra.

A chi la terra l’ama già,

perché continui ad ammirarla e a raccontarla.

g.d.

Nelle storie dei nonni c’è sempre una fata buona, un lupo cattivo e una bambina sperduta. Ancora mi chiedo come mai in quelle che raccontava mia nonna c’era altro: Tito il cane pestifero, Mammi la gatta ubriaca, Giufà il pastore ingordo e molti altri soggetti che ricordo con affetto, sorridendo fra me e me.

Nelle storie dei nonni c’è sempre una fata buona, un lupo cattivo e una bambina sperduta. Ancora mi chiedo come mai in quelle che raccontava mia nonna c’era altro: Tito il cane pestifero, Mammi la gatta ubriaca, Giufà il pastore ingordo e molti altri soggetti che ricordo con affetto, sorridendo fra me e me.

Davanti alla sua stufa a legna non si narravano storie di principesse sfortunate e di principi azzurri in calzamaglia, ma di furti di salsicce e rocamboleschi inseguimenti nei vicoli di paese.

Devo ammetterlo: erano storie parecchio interessanti. Io e i miei fratelli stavamo ad ascoltarle per ore, sgranocchiando la merenda insieme al tempo e alle parole.

Spesso lo spuntino pomeridiano si prolungava fino a tardi; ché mangiare masticando racconti, si sa, è assai sfizioso. D’altra parte, ciò che mangiavamo davanti alla sua stufa faceva venire a nonna la voglia di raccontare.

Un giorno, mentre facevamo merenda con pane casalingo accompagnato a frutta secca, ci raccontò di un frate ghiotto, Fra Felice, che passava il suo tempo in cucina a scucchiaiare ed impastare. Ottimo cuoco e amante dei distillati, era ghiotto di tutto, ma soprattutto di pane e noci. Era la storia, questa, di un frate mangione e di una balia affamata, la gatta Mammi, che aveva da sfamare ben otto cuccioli: quattro suoi e altri due di una gatta morta schiacciata sotto un’auto. Mammi, un giorno, entrò di soppiatto in cucina e si avvicinò senza fare rumore alla sedia dove Fra Felice aveva appoggiato un bel pezzo di lardo da speziare. Sul pavimento, là vicino, una casseruola piena … d’acqua. Più della fame, poté la sete e Mammi si dissetò. Ma non d’acqua: bevve il nocino del frate e si ubriacò. Inseguita da Fra Felice, arrancò barcollando verso la porta e fuggi a gambe levate, un po’ storta, un po’ strana, a zig zag!

Un pomeriggio in cui la merenda sapeva di formaggio, nonna raccontò di Giufà il pastore che non riusciva mai a vendere le sue caciotte perché se le mangiava prima. E quando ci raccontava del cane Tito, invece, era col pane e olio che si faceva lo spuntino. Tito era pestifero. Il suo padrone, invece, parsimonioso. Per non sprecare l’olio che gocciolava dalla bottiglia s’era inventato un collare di spugna da infilare nel collo dell’ampolla e da strizzare una volta che fosse imbevuto a dovere. La spugna era ora rosa, ora azzurra o verde pisello e Tito, pestifero, non riusciva a sopportarla. Se le capitava a tiro la mordeva e la tirava fino a far rotolare giù tutta la bottiglia e…addio olio!

Quando nel mio lavoro parlo con i bambini e chiedo loro cosa mangiano a merenda spesso mi indicano prodotti con nomi che non ricordano nemmeno da lontano le mie merende. Sento parlare di gocciole e pangocciole, fruttoli e fruttini, fetteallatte e sottilette e, confesso, l’unica cosa che mi viene in mente è uno scioglilingua un po’ sciocco che da bambina mi raccontavo per esercitarmi con le parole: frutta che nella fretta frani nel fango, frullando frettolosamente un frappè… Null’altro mi rammentano questi nomi cui sono avvezzi i bambini d’oggi: né una favola, né un sogno, né un ricordo.

Allora, mi chiedo, quali storie potranno raccontare ai loro figli?

Pubblicato su manidistrega.it

Ho sempre pensato che la lingua italiana abbia l’immenso privilegio delle origini antiche e la generosità di espressioni molto variegate e versatili. È una lingua bellissima, ricca di sostantivi, aggettivi, sinonimi che si prestano a diversi significati, ad espressioni sfaccettate e sfumate. Rifletto spesso sulle parole, sulla loro origine, sul loro suono; e ce n’è una su cui da tempo mi arrovello: dieta.

Ho sempre pensato che la lingua italiana abbia l’immenso privilegio delle origini antiche e la generosità di espressioni molto variegate e versatili. È una lingua bellissima, ricca di sostantivi, aggettivi, sinonimi che si prestano a diversi significati, ad espressioni sfaccettate e sfumate. Rifletto spesso sulle parole, sulla loro origine, sul loro suono; e ce n’è una su cui da tempo mi arrovello: dieta.

Gli antichi greci, coniando il termine diaita, non avevano di certo in mente né il concetto di caloria né quello restrittivo di rinuncia alimentare finalizzata al dimagrimento.

È noto, invece, che questo termine, da cui oggi deriva il nostro abusatissimo “dieta”, significasse cura dello stile di vita per mantenersi in salute. Che ne è stato col passare del tempo di questo “senso” così prezioso?

Questa parola così piccola, col suo fardello di senso da portarsi dietro, generazione dopo generazione, epoca dopo epoca, moda dopo moda è arrivata fino a noi assolutamente irriconoscibile. Ed eccoci qui, a comprare libri su questa dieta o quell’altra, a metterci a dieta prima dell’estate, a prendere al volo offerte fantastiche di consulenze gratuite e diete on line, ad affidarci ad “house” più o meno specializzate che ci vendono prodotti dietetici a peso d’oro.

È accaduto che ognuno di noi, almeno una volta nella propria vita, si sia ritrovato a leggere mestamente un foglietto in cui da una parte figurano gli alimenti dietetici e dall’altro i grammi e le calorie corrispondenti. È accaduto e accade che inimmaginabili “esperti” abbiano ritenuto legittimo “sfornare” diete: chiunque abbia pensato che occuparsi (professionalmente o meno) di bellezza, salute, corpo, terra e cucina possa automaticamente rendere competenti sul tema “nutrizione” e, dunque, abilitati a fornire piani alimentari e dispensare consigli di dietistica. In fondo – si vocifera – per perdere peso basta mangiare meno e fare ginnastica!

Questo è accaduto, modificando così profondamente il significato di quella piccola parola.

Quante pericolose interpretazioni!

Se, per ipotesi fantastica, potessimo prescrivere una dieta dimagrante a una pecora, innegabilmente e irrimediabilmente erbivora, credo che i danni sarebbero ridottissimi; ci limiteremmo in fondo a farle perdere peso (oltre che a generare il cruccio sacrosanto della pecorella in questione!). L’essere umano, invece, avendo accesso ad una miriade di nicchie alimentari, è fornito di strumenti sofisticati di “adattamento nutrizionale”, grazie ai quali ha superato fasi storiche che hanno messo a dura prova la sua sopravvivenza. Egli, onnivoro e fisiologicamente neofobico, si ferma, diffidente, di fronte ad un cibo sconosciuto e lo assaggia con prudenza (pensiamo ai bambini!), valutandone eventuali effetti pericolosi. Questo significa che il cibo, per l’uomo, ha connotazioni complesse, antiche, articolatissime, come ad esempio quella sociale ed emozionale, da cui, volente o nolente, non può prescindere.

Le restrizioni, l’eccessivo controllo nella scelta alimentare, il totale disinteresse per la qualità, la provenienza e il gusto del cibo fanno parte del nuovo, dissacrante e distruttivo, significato della piccola parola diaita che, a nostra insaputa o a nostro dispetto, sta devastando il rapporto che l’uomo ha faticosamente e “sperimentalmente” costruito con il cibo di cui si nutre. Quest’ultimo, dunque, è diventato ora un nemico ora un farmaco; ora una pozione magica ora una panacea. Viene addizionato di vitamine, minerali e omega tre per essere “funzionale” e potenzialmente “protettivo”; viene demonizzato o mitizzato; diventa oggetto di sproloqui e di sentenze lapidarie, sui giornali, in tv, sui social; assurge a tema centrale di trasmissioni televisive propinateci compulsivamente ed ossessivamente. Senza pensare alle conseguenze. Senza immaginare, tanto meno spiegare, la meraviglia e la complessità di ciò che il cibo fa dentro ognuno di noi, né la strada che esso ha compiuto per arrivare fino al nostro piatto.

Nutrire e nutrirsi, ovvero prendersi cura di se stessi e degli altri. Perché discuterne in un salotto televisivo? Perché utilizzare l’argomento per titoli allarmistici sui giornali? E’ la Scienza, semmai, che deve occuparsene facendo molta, moltissima attenzione a non attentare ai significati originali e restituendo a tutti noi il vero “senso” di cose e parole.

Diaita. A me questa parola piace. Continuo a scriverla, a pronunciarla a voce alta e a godere del suono che produce. La scrivo sui miei quaderni, sull’agenda, sui miei libri…Diaita, la cura di sé, l’istinto e il piacere di mantenersi in salute. E il cibo? Dove collochiamo, allora, questo preziosissimo strumento di sopravvivenza? Insieme alla mia parola preferita, nella scatola mnemonica dell’ “istinto”, accanto a quella della “consapevolezza” e dell’ “ascolto di noi stessi”, senza cadere nelle trappole commerciali, senza lasciarsi tentare dalle strade in discesa che conducono ad obiettivi effimeri, senza disimparare chi siamo e da dove veniamo e, soprattutto, senza permettere a nessuno di cambiare il senso di cose così importanti come il nostro rapporto con il cibo.

foto di Giusi D’Urso

“Ho il diabete di tipo 2. Sono stabilizzato dai farmaci ma non so più cosa mangiare!”, questo mi è capitato di sentire, più volte. E mi sono amareggiata di fronte al disagio mostrato da persone affette da questa malattia cronica, con una terapia farmacologica ben strutturata, ma con molte difficoltà a tavola. Sembra, ad ascoltarli, che non abbiano più scelta, che stare a tavola per loro sia un sacrificio, tante sono le rinunce ; tanti gli alimenti che sembrano costretti a non mangiare più.

Perché, mi chiedo, se sui testi di patologia e nutrizione clinica, sugli articoli della letteratura scientifica più aggiornata, viene raccomandata, nei casi di glicemia stabilizzata e gestibile, una dieta povera di grassi, ricca di fibre e non priva di carboidrati (praticamente una dieta mediterranea pura!)?

Fino agli anni ’70 dello scorso secolo la dieta per il paziente diabetico era a basso contenuto di carboidrati. Tuttavia, fu visto che, diminuendo la quota di carboidrati nella dieta giornaliera, aumentava quella dei lipidi e delle proteine, con gravi conseguenze sul quadro clinico e sul rischio di malattie cardiovascolari. Pertanto, oggi, si consiglia, o si dovrebbe consigliare, un introito di carboidrati pari al 50-55% delle calorie totali giornaliere. E’ la qualità di questo 55% a fare la differenza: sono, infatti, da raccomandare carboidrati complessi e ricchi di fibra (pane, pasta, farro e riso integrali).

Il mio stupore e la mia amarezza si fanno ancora più grandi quando apprendo dai pazienti che sono stati esclusi dalla loro dieta i legumi in quanto “troppo amidacei”!

Le lenticchie hanno un Indice Glicemico di 29, i fagioli con l’occhio 28, i fagioli di soia 20 (il riferimento è il glucosio, il cui IG è pari a 100).

E’ vero, i legumi sono amidacei, ma il loro basso indice glicemico dipende dalla grande quantità di fibra che, oltre a conferire a questi alimenti un alto potere saziante, apportare vitamine, sali minerali e steroli vegetali, limita l’assorbimento di grassi e carboidrati semplici.

Perché mai, dunque, privare un paziente diabetico di una buona e sana minestra di cereali (integrali) e legumi? Perché, non soffermarsi un attimo a valutare la possibilità di rendere la qualità della sua alimentazione (e quindi della sua vita) gradevole e, finalmente, più accettabile?

Dal 1970 ad oggi ne è passata di “scienza” sotto i ponti. Suvvia, diabete e legumi, adesso, facciano la pace!

“Fa che il Cibo sia la tua Medicina

e che la Medicina sia il tuo Cibo” (Ippocrate)

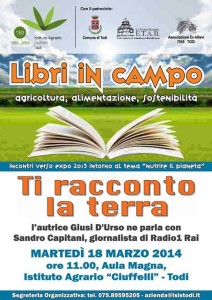

Un’apologia del buon cibo fra agricoltura e buone pratiche alimentari: sarà il filo conduttore dell’incontro che si muoverà dalle righe di “Ti racconto la terra”, il libro della biologa nutrizionista Giusi D’Urso, ospite il 18 marzo del quinto appuntamento della rassegna “Libri in campo” in corso all’Istituto Agrario di Todi.

Un’apologia del buon cibo fra agricoltura e buone pratiche alimentari: sarà il filo conduttore dell’incontro che si muoverà dalle righe di “Ti racconto la terra”, il libro della biologa nutrizionista Giusi D’Urso, ospite il 18 marzo del quinto appuntamento della rassegna “Libri in campo” in corso all’Istituto Agrario di Todi.

Moderato dal giornalista Sandro Capitani della trasmissione radiofonica Rai “La terra: dal campo alla tavola”, il dibattito intreccerà temi come la sostenibilità, il paesaggio, le scelte alimentari, la stagionalità, l’educazione alimentare, la prevenzione, le tradizioni a tavola.

L’iniziativa vuole essere di supporto non solo agli studenti del “Ciuffelli” ma anche agli operatori delle mense scolastiche e alle stesse famiglie nell’ambito del progetto “Merenda a scuola” che vede l’azienda agraria dell’Istituto fornire colazioni a km zero ai bambini della Materna Broglino di Todi. Il tutto all’insegna di una ricostruzione del rapporto antico fra chi produce il cibo e chi se ne nutre e all’insegna di una nuova consapevolezza alimentare, argomenti di cui la D’Urso per le collaborazioni sul campo con numerose scuole ed associazioni di genitori.

“Ti racconto la terra” verrà presentato nell’Aula Magna del “Ciuffelli” (ore 11).

Il cartellone dei sei incontri di “Libri in campo”, nato per dibattere in occasione dei 150 anni dell’Istituto Agrario di Todi intorno al tema “Nutrire il pianeta” proposto da Expo 2015, si chiuderà martedì 1 aprile con “La terra che vogliamo” di Beppe Croce e Sandro.

Fonte iltamatam.it

La notizia è presente anche sulla home della Provincia di Perugia

Sabato 22 febbraio alle 10,30 e in replica domenica 23 alle 14,00, intervista a Pagine in frequenza, Con Alessandro Forlani, su Rai Radio1.

Ecco il podcast

Non avete idea. Non immaginate quanto sia faticoso fare la strega. Mantenere costantemente questo ghigno cattivo, senza potersi mai rilassare, sorridere e fare una buona azione. Non è vita, credetemi! Mai un momento di relax, mai un attimo da dedicarsi in tutta serenità – che so io – per smaltarsi le unghie di un rosa tenue o pettinarsi i capelli grigi e crespi in un’acconciatura più femminile e presentabile. Mai un pensiero allegro e colmo di bontà verso gli altri.

Guai!

E poi, questa storia della mela di Biancaneve!

Confesso, non la reggo più. Biancaneve, dico. Le mele, invece…

Mi piacciono tutte: le Golden, le Delicius, le Renette…oh, le Renette! Che buona la torta alle mele renette di mamma! E che dire delle cotogne? Ogni anno ci faccio la composta. Irresistibile!

Ma la mia passione per questo frutto non finisce qui, lo confesso. Non è solo questione di gusto, sapete? Ho scoperto, leggendo qua e là e confrontandomi con un’amica che s’intende di cibo, che la buccia della mela contiene un tipo di fibra preziosissima. Così benefica e disintossicante da essere consigliata persino in caso di diverticolosi.

Per non parlare del contenuto, in questo frutto, di vitamine e sali minerali: pare che la vitamina A e la C siano quelle maggiormente presenti e che, fra i sali minerali, ci siano il magnesio, il bromo e il rame; mentre – dice la mia amica esperta – è povera di sodio, per fortuna di chi, come me, ne fa vere e proprie scorpacciate, pur soffrendo di pressione alta per le grandi e frequenti arrabbiature.

Ultimamente, poi, da quando Biancaneve è un tantino passata di moda e posso concedermi il lusso di scegliere anche mele differenti dalla solita (buonissima) Red- Delicius, mi sono appassionata a quelle antiche. Ce n’è una che mi somiglia un po’: la chiamano Brutta e Buona! Ha la buccia spessa e rugosa, è un po’ appiattita ai poli ma molto gustosa. E la Mela Piana? Non la conoscete? Croccante e acidula, si conserva a lungo, fino a primavera inoltrata.

Cosa dite? Perché la Brutta e Buona mi somiglia? Beh, che dire? Brutta, sono brutta, non c’è dubbio. Lo so, nessuno crede alla storia che io possa essere buona, sensibile e delicata. Peccato, perché invece è proprio così, lo confesso, a costo di non lavorare più. Dopotutto, cambiare professione non mi dispiacerebbe. Potrei sempre adattarmi e collaborare con la mia amica esperta di cibo. Lei, almeno, quando le porgo una bella mela gustosa e croccante, non sviene!

Pubblicato su manidistrega.it

Quando mangiamo, in genere, non ci chiediamo quali sono i meccanismi che ci portano a scegliere un alimento o a scartarlo. Eppure, dietro un atto così frequente si cela una serie di stimoli sensoriali e di risposte neurologiche molto complessi, che caratterizzano ognuno di noi e il nostro comportamento alimentare.

Quando mangiamo, in genere, non ci chiediamo quali sono i meccanismi che ci portano a scegliere un alimento o a scartarlo. Eppure, dietro un atto così frequente si cela una serie di stimoli sensoriali e di risposte neurologiche molto complessi, che caratterizzano ognuno di noi e il nostro comportamento alimentare.

Il gusto per un dato alimento è un fattore individuale, legato, oltre che al profilo genetico, ad una serie di stimoli sensoriali piacevoli (ricordi, impressioni, sensazioni, sentimenti ed emozioni) con i quali il cervello si confronta prima di scegliere un cibo. In modo speculare, il disgusto per un dato alimento deriva da esperienze e sensazioni negative legate al suo consumo che costituiscono una memoria sensoriale indissolubile. I comportamenti che ne derivano hanno avuto grande importanza nelle varie tappe delle nostra evoluzione, rappresentando, spesso, una delle poche possibilità di sopravvivere ad alimenti potenzialmente tossici.

Gustare o meno un cibo dipende, dunque, dalle sensazioni attuali e pregresse. Oggi sappiamo anche che le sensazioni più gradevoli derivano da particolari miscele di zuccheri, grassi e sale che compongono certi alimenti. Le reazioni a tali miscele, tutt’ora oggetto di studio, sono all’attenzione dell’industria alimentare ogni volta che un nuovo prodotto deve essere immesso sul mercato. Moltissimi cibi industriali, infatti, sono costruiti “a tavolino”, senza che alcun dettaglio venga lasciato al caso. Di recente, un interessante articolo pubblicato sul settimanale tedesco Der Spiegel spiega, citando l’ultimo di libro del premio Pulitzer Michael Moss, come le industrie che sfornano prodotti alimentari di largo consumo studino e progettino il “cibo perfetto” al fine di fidelizzare il consumatore, piuttosto che nutrirlo.

Quali conseguenze provocano alla nostra salute cibi del genere?

La risposta è insita nel meccanismo che regola il ciclo fame-sazietà. In generale, quando le scorte energetiche sono insufficienti avvertiamo il senso della fame; mentre, quando il cibo ci ha fornito sufficiente energia ci sentiamo sazi e smettiamo di mangiare. Così descritto, il meccanismo sembra essere di una ovvietà sconcertante. In realtà, nella regolazione del ciclo fame-sazietà intervengono molti e complessi sistemi inconsci, selezionati in migliaia di anni dai processi evolutivi. Una raffinata serie di segnali metabolici, endocrini e neurologici regola il fabbisogno energetico del nostro organismo, registrando ed integrando al contempo gli stimoli provenienti dall’ambiente.

Tuttavia, oggi, l’accesso ad ogni genere di alimento, lo stress, gli stili di vita frenetici e poco sani, mettono a durissima prova il nostro istinto, l’equilibrio energetico e la chimica che li regola. Accade, così, di rifugiarsi nel cosiddetto confort food, cioè in alimenti estremamente calorici che, facendo presa sulle nostre sensazioni, le nostre nevrosi e i nostri bisogni inconsci, forniscono una soddisfazione immediata del palato, creando dipendenza e le basi per l’accumulo di peso e tutto ciò che ad esso consegue.

Ecco che il gusto e il disgusto, così come anche la fame e la sazietà, vengono destabilizzati, condizionati e spesso destrutturati dalla presenza sul mercato di prodotti estremamente appetibili, poco nutrienti e a buon mercato che agiscono come droghe sul nostro cervello, rendendoci sordi ai reali bisogni dell’organismo.

Saperlo, forse, è già cominciare a cambiare!

Pubblicato su 5Avi

A noi adulti appare spesso tortuoso e incomprensibile il cammino che un adolescente percorre per diventare grande. Guardiamo nostro figlio e ci ritroviamo a pensare che qualcuno o qualcosa, di cui non conosciamo assolutamente nulla, si sia impossessato del suo corpo e ci chiediamo se il nostro bambino, quello che conoscevamo così bene, che abbiamo nutrito e a cui abbiamo insegnato a parlare e a camminare, tornerà mai a casa!

A noi adulti appare spesso tortuoso e incomprensibile il cammino che un adolescente percorre per diventare grande. Guardiamo nostro figlio e ci ritroviamo a pensare che qualcuno o qualcosa, di cui non conosciamo assolutamente nulla, si sia impossessato del suo corpo e ci chiediamo se il nostro bambino, quello che conoscevamo così bene, che abbiamo nutrito e a cui abbiamo insegnato a parlare e a camminare, tornerà mai a casa!

L’adolescenza è una fase assolutamente complessa e difficile, e, a sentire il parere dei neurobiologi, pare che essa sia il risultato di un delicato periodo neuroplastico. In realtà, ciò che avviene nel cervello dell’adolescente, è una continua e “sapiente” disorganizzazione e riorganizzazione che inizia dalla pubertà e dura fino ai vent’anni circa: un riassetto della materia grigia e di quella bianca, volto a velocizzare e organizzare l’informazione neuronale. Questa spiegazione dovrebbe consolarci: dopo tutto è molto più plausibile della possessione aliena o demoniaca!

Le modificazioni profonde che avvengono a livello neurologico si riflettono nei comportamenti. Anche in quelli alimentari. L’adolescente, in cerca della sua identità e dell’approvazione dei pari, è spinto a condividere con gli amici gli alimenti che in famiglia gli vengono concessi con regola e moderazione. Egli tende a seguire mode e pubblicità e spesso modifica il suo comportamento alimentare in base al significato simbolico di particolari cibi o a determinate scelte etiche. Spesso l’adolescente tende ad utilizzare il cibo come strumento per controllare le modificazioni che il proprio corpo subisce durante questa delicata ed esplosiva fase di crescita. Con le sue scelte drastiche e irrazionali, a volte, ci segnala disagi e malumori che ci inducono a riflettere, soprattutto in quest’epoca di repentini cambiamenti sociali, in cui l’indebolimento dei modelli familiari lascia spazio a quelli imposti dai mass-media.

Cosa ci dice, in fondo, l’adolescente? Ci comunica, con i suoi sbalzi di umore, la difficoltà di un cambiamento, la fatica di trovare una collocazione, un ruolo, un tempo e uno spazio nell’ambito familiare e in quello sociale. Ci indica, con le sue scelte alimentari poco corrette, che ha bisogno di provare, assaggiare, gustare cibi alternativi, proibiti e poco sani perché essi esistono, fanno parte degli ambienti che frequenta e nei quali non potrebbe non condividerli. Ci informa che vuole sentirsi uguale agli altri e degno di attenzione, che è in grado di gestirsi da solo anche a tavola e che è il momento di recidere quel legame così stretto e profondo che lo ha tenuto legato alla nutrice e alle sue regole. Facciamocene una ragione.

D’altra parte, se la regola dell’alimentazione corretta è stata e continua ad essere presente sulla tavola di casa, è poco probabile che il nostro piccolo grande uomo, o la nostra piccola grande donna, se ne allontani definitivamente, una volta assaporate ed esperite l’autonomia e l’ebbrezza della scelta trasgressiva. Perché, in fondo, ciò che conta dal punto di vista educativo/nutrizionale è già stato. Quella guida elastica ma determinata, quella autorevolezza accogliente e consapevole, quella dipendenza stretta da cui germoglia l’autonomia si sono già compiute quando nostro figlio era ancora un bambino.

Riflettendoci bene, quindi, il nostro uomo in erba, che sperimenta e rifiuta, accoglie e differenzia, chiude canali comunicativi canonici e ne apre di nuovi e insoliti, dopo tutto ci offre un’occasione preziosa per riflettere su ciò che è stato ed è il nostro stile alimentare (e non solo); ci pone di fronte alla possibilità di rivalutare, ponderare e, qualora fosse il caso, ripensare le nostre scelte alimentari. Come se imparassimo di nuovo a diventare grandi, con quel pizzico di euforica sapienza che il nostro adolescente di casa, ogni giorno, ci regala.