Ieri, a Roma, all’Auditorium Parco della Musica E. Morricone, Francesca Mannocchi ha aperto i lavori del Festival “Libri come” incontrando ragazze e ragazzi delle scuole e riflettendo con loro sul potere dei libri e delle narrazioni: “Proviamo a fare un esercizio di pulizia su tutte le cose del mondo – ha detto la Mannocchi alla giovane platea – a cominciare dalle parole: vedrete che se cominciate a usare le parole avendone cura, cambia il mondo che avete intorno”.

È un esercizio universale, questo delle parole, che possiamo fare in ogni ambito della nostra vita e sperimentarne il risultato a breve e a lungo termine.

Con questa idea nella testa ho cominciato a riflettere sulle parole e le narrazioni lette nelle ultime settimane, relative ai cambiamenti climatici, alla riduzione della biodiversità, agli effetti della resistenza antibiotica. Alcune di queste letture sono ancora in corso e riguardano soprattutto testi sui quali vorrei scrivere prossimamente per Quaerere, la rivista a cui collaboro.

Intanto, ho cominciato a fare l’esercizio delle parole.

Parola n. 1: ritmo

immagine dal web

Il lavoro del Sesto Rapporto di Valutazione (qui il sito con il documento ufficiale), che ha coinvolto oltre mille scienziati provenienti da tutto il mondo, si è protratto per otto anni e si è concluso domenica scorsa in Svizzera con l’approvazione del Rapporto di Sintesi. Tra molti dati allarmanti, il messaggio finale tenta la strada dell’ottimismo: «Un’azione urgente per il clima può garantire un futuro vivibile per tutti – assicura il comunicato stampa finale —. Esistono opzioni multiple, fattibili ed efficaci per ridurre le emissioni di gas serra». Ma bisogna cambiare subito marcia: «Il ritmo e la portata di ciò che è stato fatto finora e i piani attuali, sono insufficienti per affrontare il cambiamento climatico» (corriere.it)

In altre parole, siamo lenti. Anche se, almeno in teoria, sappiamo molte cose sulle possibili strategie per arginare i cambiamenti climatici, l’azione sinergica dei governi non è stata e non è sufficientemente rapida da produrre un rallentamento sostanziale, men che meno l’inversione, del disastro climatico in corso.

Parola n. 2: cibo

Uh, che storia lunga e interessante ha il nostro cibo quotidiano!

L’agricoltura ha rappresentato in tempi molto remoti la salvezza del genere umano. “Negli ultimi 11.000 anni della nostra storia, ci siamo messi (…) a produrre da soli il cibo che ci serviva, domesticando animali e piante e trasformandoli in bestiame e coltivazioni. Oggi la quasi totalità degli uomini del pianeta si nutre di cibo che si è coltivato ed allevato da sé, o che è stato prodotto da qualcun altro per essere venduto” (1).

Più cibo a disposizione ha significato dapprima scampare al rischio di estinzione, e dopo, un aumento vertiginoso della popolazione mondiale. Ma essendo l’agricoltura faccenda alla mercé di Madre Natura, dopo molti millenni di tentativi, fatiche e fallimenti, ci si ingegna, come del resto si è abituati a fare dalla notte dei tempi, e si arriva, in epoca più recente, alla rivoluzione verde (secondo dopoguerra) che con il rinnovamento delle tecniche agricole e l’introduzione dei fitofarmaci e degli antibiotici, affranca la produzione di cibo dai capricci di Madre Natura, così da garantire la sopravvivenza e la crescita della popolazione mondiale.

Oggi conosciamo i danni che questa strategia ha prodotto. Dall’inquinamento delle falde acquifere all’impoverimento dei terreni e alla perdita di biodiversità che “parte dagli insetti e, a cascata, travolge interi ecosistemi, su cui aveva messo chiaramente in guardia la biologa Rachel Carson con il suo saggio Primavera silenziosa” (2).

In altre parole, siamo fregati: aria, acqua e suolo non sono più in grado di rigenerarsi; ogni anno arriviamo sgomenti all’Earth Overshoot Day, giorno in cui il nostro Pianeta ha ufficialmente esaurito la propria bio-capacità, ossia le risorse naturali a disposizione per ciascuno dei suoi abitanti per l’anno in corso. Come se fosse una novità. Come se non ne sapessimo nulla. Come si suol dire, caschiamo dal pero, ma presto non avremo più neanche il pero da cui cascare.

Sul suolo, tra l’altro, i dati sono davvero molto allarmanti: “Un terzo delle terre coltivabili è stato reso sterile o gravemente danneggiato dall’uso massiccio di sostanze chimiche e dalle pratiche dell’agricoltura intensiva, che brucia 24 miliardi di tonnellate di suolo fertile ogni anno” (2).

“La morte del terreno è la forma di morte più intransigente, perché chiude qualsiasi possibilità di rinascita” (2).

Parola n. 3: azione

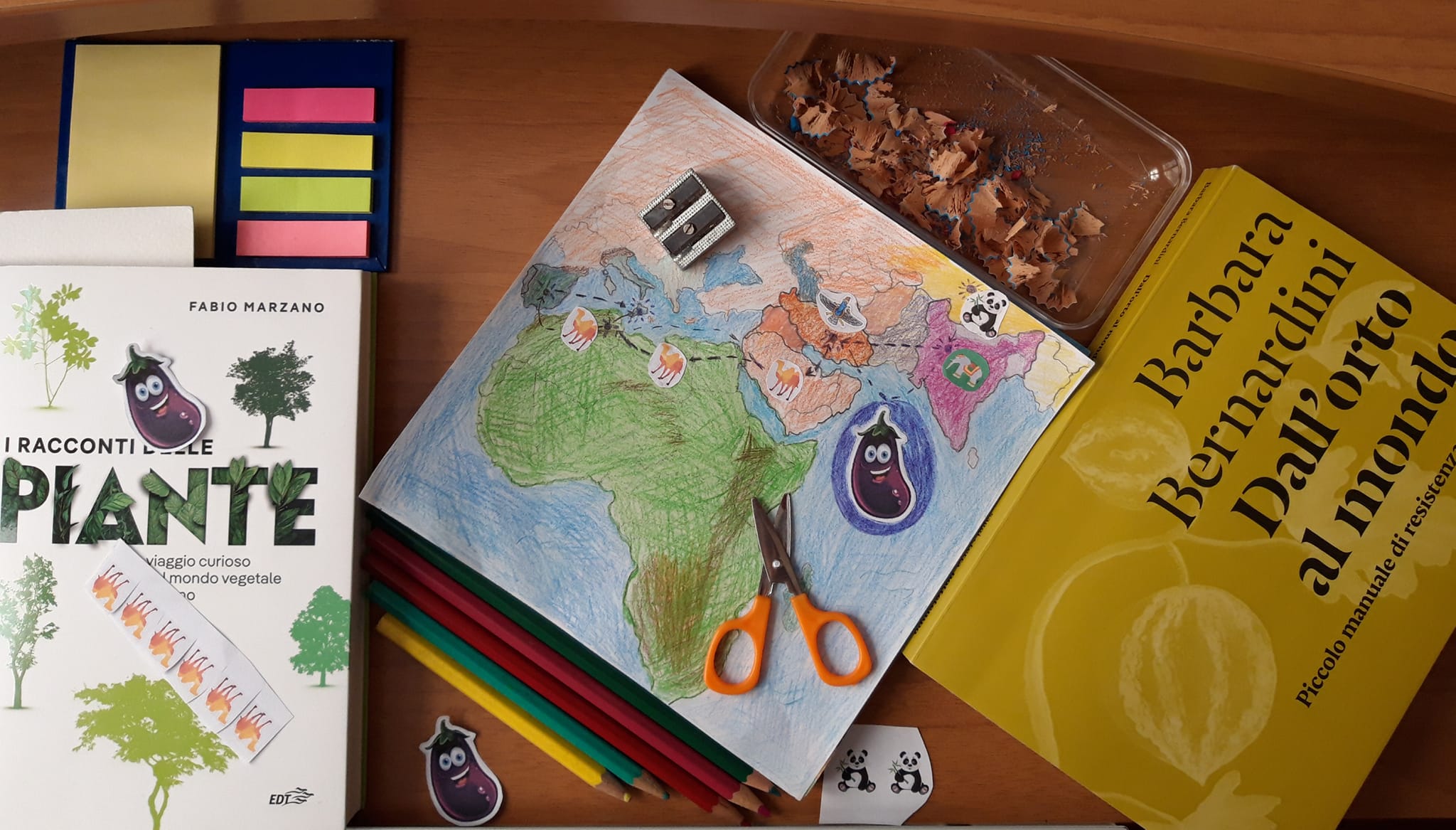

immagine di Elena Ricci

C’è un’azione che mettiamo in pratica a un ritmo elevatissimo e che, cambiandone le modalità, può avere un ruolo importante: è l’atto alimentare.

Sulla Terra siamo moltissimi (8,01 miliardi di individui all’inizio del 2023) e, almeno in questa parte fortunata del mondo, in cui il cibo non è un problema, in teoria sappiamo già cosa fare: ridurre drasticamente il consumo di fonti animali, evitare lo spreco e il packaging, scegliere frutta e verdura biologiche, di stagione e del territorio, eccetera eccetera. Si fa presto, però, a dire mangia vegetale: e se manca l’acqua? E se fa troppo caldo? E se il suolo è impoverito? E se i parassiti rovinano le colture?

Un recente saggio edito da EDT suggerisce lo studio dei progenitori selvatici delle piante edibili, capaci di adattamenti incredibili ad habitat e climi estremi. Sono molte le colture selvatiche antiche arrivate fino a noi grazie alla conservazione in Orti Botanici come quello di Palermo, o Parchi regionali come quello del Monte Linas-Oridda-Marganai in Sardegna. Ma anche alcune collezioni private e iniziative di appassionati di archeo-botanica hanno contribuito alla salvaguardia di specie vegetali molto antiche che contengono nel loro patrimonio genetico informazioni preziose sulle capacità di adattamento.

Prima dell’avvento dell’agricoltura intensiva, “l’agrobiodiversità è stata un fattore di sopravvivenza per le società contadine perché garantiva un approvvigionamento costante per tutto l’arco dell’anno. In questo immenso paniere di frutta e verdura c’erano le varietà precoci, quelle tardive e altre che maturavano nelle più diverse condizioni ambientali. Ogni valle, pianura o litorale aveva un gruppo di ecotipi agricoli, adattati alle caratteristiche del clima locale, che poteva resistere alle avversità ambientali come le gelate primaverili. (…) Ma quello che, allora, era un catalizzatore di stabilità sociale ed equilibrio degli ecosistemi, oggi è stato sostituito dalla filosofia della monocoltura” (3).

Va bene lo studio delle specie antiche e tutto ciò che la ricerca riuscirà a produrre in termini di soluzioni e strategie, ma intanto noi cosa possiamo fare?

Parola n. 4: educazione

Ce ne sarebbero molte altre, di parole, a dire il vero. Rispetto, ad esempio, conoscenza, scelta, riflessione, responsabilità, cambiamento. Ma è sulla parola n. 4 che mi vorrei concentrare, convinta come sono che se è innegabile che l’essere umano è la causa di questo disastro, lo è anche il fatto che deve farsene carico a partire da subito, da quando comincia a mangiare, consumare, scegliere. Quindi, l’educazione ecologica è una priorità assoluta, e a tavola le lezioni iniziano molto presto. Riprendiamo la lista delle piccole azioni quotidiane che moltiplicate per molti milioni di persone possono produrre un cambiamento: ridurre drasticamente il consumo di fonti animali, evitare lo spreco e il packaging, scegliere frutta e verdura biologiche, di stagione e del territorio. Pensate che sia poco? Be’, prendetevi un po’ di tempo per leggere qualcosa in merito (bancoalimentare.it, food4future).

Immagine dell’autrice

Ma come fare a sostituire le cattive abitudini con scelte più virtuose? Se permettete ho qualche consiglio: innanzitutto, smettiamo di pensare al cibo come pozione magica per raggiungere un obiettivo estetico, cerchiamo di sganciare l’attività vitale della nutrizione da quella costruita su modelli inarrivabili che si modificano con il tempo e sono cultura-dipendenti. Pensiamoci come esseri complessi che, come tali, hanno bisogno di nutrienti adeguati alla nostra individualità, al nostro stato di salute, alla nostra età. Dovremmo smettere anche di “vivere per mangiare” e ricondurre la convivialità a un’azione naturale in cui il bello è stare insieme, non riempirsi fino a scoppiare. Un’altra attività che dovremmo ricominciare a praticare è la cura delle relazioni con i produttori: qualcuno lo fa già da anni, ad esempio, attraverso i gruppi di acquisto solidali; ma basta frequentare i mercati contadini, le botteghe di generi alimentari, gli agricoltori che vendono direttamente in azienda. La relazione è quella cosa straordinaria che permette la circolazione di concetti, idee, opinioni e soprattutto fiducia. Ne abbiamo tanto bisogno.

Altro consiglio interessato e, spero, interessante: cerchiamo di pensare al nutrizionista come a un esperto della complessità, non chiediamogli quale cibo fa dimagrire, qual è la migliore pietanza brucia grassi, quale integratore aumenta il metabolismo. Chiediamogli quello che sa fare meglio, per cui ha studiato molti anni e cioè capire come aiutarci a mangiare per stare in salute il più a lungo possibile: la salute dell’uomo viene dalla salute del mondo, e viceversa.

Ai nostri bambini insegniamo che il cibo ha la sua storia, attiriamo la loro attenzione con giochi e racconti che educhino ad alimentarsi in modo sostenibile. Se conosco il cibo, la sua storia, le narrazioni attorno ad esso, quelle che lo precedono e che lo seguono; se conosco ciò che mangio, la provenienza, gli effetti della sua produzione su di me e sul pianeta, se scelgo le parole giuste con cui chiamare il mio cibo, se educo il mio linguaggio e la mia comunicazione al rispetto per l’oggetto che ho nel piatto e per la sua storia, allora l’atto alimentare si trasforma: da un’azione automatica e senza significato, se non quello di riempire lo stomaco, diventa scelta consapevole con effetti sulla salute non solo mia, ma anche del territorio e degli altri.

Ma raccontare storie intorno al cibo è un’attività destinata a tutte le età. Si può raccontare a chiunque, la storia dell’uva di Belpasso nata sulla lava dell’Etna, oppure quella dei filari di Pantelleria o del Bosco di Don Veneziano, in Abruzzo, “maritati” con le querce. Si possono creare laboratori e gruppi di lettura o scrittura creativa, ad esempio, sul corbezzolo “unedo” dalla buccia ruvida e il sapore astringente; sul cedro dalla forma “digitata” per azione di un acaro detto delle meraviglie. Si possono disegnare mappe sulla melanzana che, coltivata per la prima volta in Cina, arrivò in Spagna e poi in Sicilia grazie agli Arabi, oppure sul viaggio del primo albero di mandarino, portato in Europa, anche questo dalla China, da un commerciante inglese che ne sognava la coltivazione in Gran Bretagna ma che dovette desistere per via del clima e vederlo partire per Malta e la Sicilia.

Parola n. 5: parole

Quindi, il cerchio si chiude con il senso della frase di Francesca Mannocchi, con la parola parole, e perdonatemi il bisticcio. Facciamo l’esercizio di pulizia sulle cose del mondo: se curare le parole cambia il mondo che ci circonda, allora, facciamo attenzione a sceglierle bene. Cominciamo ad avere cura di ciò che ogni giorno mangiamo, diamo al nostro cibo un nome, una storia, un significato che vada oltre la moda e l’omologazione dei sapori e delle abitudini, un motivo imprescindibile per rispettarlo e per farne cosa preziosa qual è.

Testi citati

1. Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie, Einaudi

2. Barbara Bernardini, Dall’orto al mondo. Piccolo manuale di resistenza ecologica, Nottetempo

3. Fabio Marzano, I racconti delle piante. Viaggio curioso nel mondo vegetale italiano, EDT

Ultracorpi di Francesca Marzia Esposito (minimum fax, 2024) è un saggio narrativo sulla ricerca della perfezione corporea. L’autrice ne parla attraverso una scrittura superba e intrecciando approfondimenti su fatti e personaggi a racconti autobiografici .

Ultracorpi di Francesca Marzia Esposito (minimum fax, 2024) è un saggio narrativo sulla ricerca della perfezione corporea. L’autrice ne parla attraverso una scrittura superba e intrecciando approfondimenti su fatti e personaggi a racconti autobiografici . involgimento dei genitori

involgimento dei genitori La recente rilettura del saggio di

La recente rilettura del saggio di

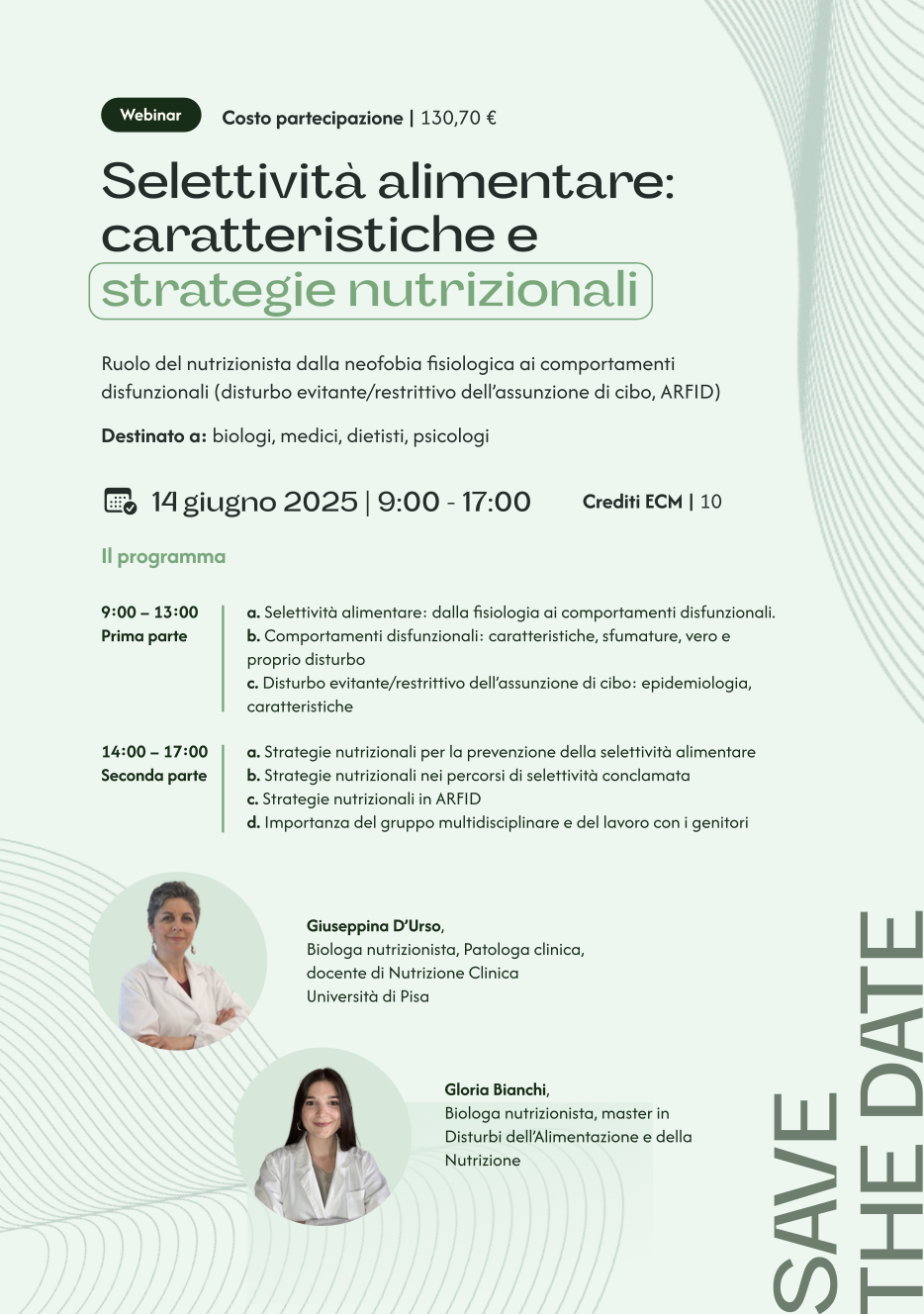

Il terzo e ultimo incontro sarà incentrato sugli strumenti necessari a strutturare il percorso genitoriale, parallelo e complementare a quello dedicato al bambino. Dal linguaggio da adottare in famiglia alle modalità di contenimento di eventuali fallimenti e alla valorizzazione degli obiettivi raggiunti, verranno affrontati i modi possibili con i quali inserire nel percorso riabilitativo del bambini la presenza attiva e incoraggiante degli adulti di riferimento.

Il terzo e ultimo incontro sarà incentrato sugli strumenti necessari a strutturare il percorso genitoriale, parallelo e complementare a quello dedicato al bambino. Dal linguaggio da adottare in famiglia alle modalità di contenimento di eventuali fallimenti e alla valorizzazione degli obiettivi raggiunti, verranno affrontati i modi possibili con i quali inserire nel percorso riabilitativo del bambini la presenza attiva e incoraggiante degli adulti di riferimento. All’inizio dell’estate, ho letto Social Fame, Adolescenza, social media e disturbi alimentari di Laura Dalla Ragione e Raffaella Vanzetta, pubblicato da

All’inizio dell’estate, ho letto Social Fame, Adolescenza, social media e disturbi alimentari di Laura Dalla Ragione e Raffaella Vanzetta, pubblicato da